En charge de l’analyse vidéo à la DTN, entraîneur nationale et spécialiste en biomécanique sportive, Annie Riquet dissèque avec les entraîneurs les gestes des meilleurs Tricolores afin de les faire progresser sur le plan technique et tactique.

Quel est votre rôle au sein de ce service vidéo de la DTN ?

J’ai une mission transversale sur toute la filière de formation, qui va des jeunes de 9 ans aux joueurs et joueuses professionnels des circuits ATP ou WTA. Je suis une aide, un soutien pour les entraîneurs ainsi qu’à leurs joueurs et joueuses. J’apporte une expertise dans les domaines technique et tactique. Je vous donne un exemple : Ivan Ljubicic, notre directeur du haut niveau, nous a demandé en début de saison d’identifier des priorités de travail sur les différents coups du tennis pour les jeunes joueurs entraînés au CNE. Je suis donc amenée régulièrement à filmer les jeunes du CNE pour réaliser des analyses techniques et j’utilise les caméras installées sur les courts du CNE, que je peux piloter à distance, pour filmer des matchs d’entraînement. Je réalise les mêmes analyses avec les joueurs du Pôle France de Poitiers. Pour les plus jeunes catégories, depuis quelques saisons déjà, je me déplace sur les stages nationaux des U14 afin de déterminer des priorités techniques avec leurs entraîneurs et les référents de catégorie. Dans ce cas précis, on réalise des captations lors des stages de rentrée puis lors des stages dits “évolution”, courant mars-avril, ce qui permet de faire des comparatifs. Quant aux professionnels, je suis amenée à répondre à des demandes lorsqu’ils sont de passage au CNE.

Ensuite, le joueur ou la joueuse assiste au débriefing vidéo...

Oui, bien sûr, d’autant que nos jeunes, qui passent beaucoup de temps devant les écrans, regardent beaucoup de vidéo. Mais les joueurs, même les pros, n’ont pas toujours conscience de ce qu’ils font réellement sur le court. Il est important qu’ils se voient, on les fait participer, parler afin qu’ils soient partie prenante : « Qu’est-ce tu vois ? Qu’est-ce tu penses de ton geste ? » Voilà pour la partie technique qui est très importante, car en tennis, comme en golf, la technique s’avère prépondérante mais difficile à acquérir. Cependant, on considère qu’il est important d’avoir une technique efficiente à 14 ans, c’est-à-dire sans défaut majeur, même si elle va bien entendu continuer à évoluer. La vidéo ne ment pas, elle permet de déceler des choses que l’on ne voit pas forcément à l’œil nu ou à vitesse normale, elle permet de comparer et d’apprécier les évolutions. Elle prend une grande importance dans la vitesse de progression de nos jeunes, d’autant qu’elle permet d’instaurer des petits challenges : « Dans trois semaines tu dois avoir progressé sur ce point, dans x mois, tu dois être capable de prendre la balle plus tôt coté revers, etc. » Il y a des évolutions à plus ou moins long terme.

Quels retours vous font les joueurs et joueuses en visionnant ces images ?

Certains sont très intéressés, très moteurs. D’autres ont plus de mal à se voir. Mais en général, la perception suscite des prises de conscience et surtout une mise en pratique. Par exemple, je sais que je dois prendre la balle plus tôt, mais tant que je n’ai pas constaté mes manques dans ce domaine, je ne le fais pas ou pas toujours. Dans le sport moderne, la vidéo constitue un outil indispensable, on serait vraiment bête de ne pas s’en servir. De nombreux professionnels étrangers se servent de la vidéo depuis de nombreuses années.

C’est pourquoi vous travaillez en collaboration avec un expert norvégien ?

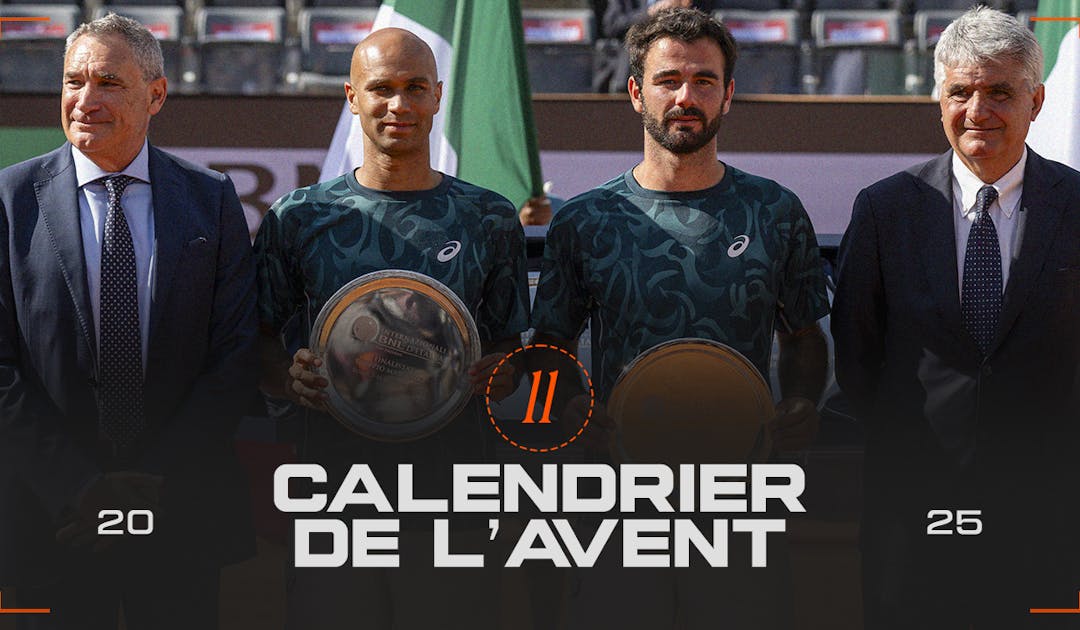

Oui, il s’agit d’Oivind Sorvald, qui fait partie de l’équipe de Casper Ruud, prestataire de la FFT depuis septembre car je travaille seule dans mon service. Âgé d’une soixantaine d’années, il connaît très bien le circuit international et amène son expérience. Il nous fait également part de son travail auprès du double finaliste de Roland-Garros, mais surtout, il ne connaissait pas nos jeunes, ce qui lui permet d’apporter un regard neuf rendant nos analyses plus riches.

Grâce à la vidéo, les progrès sont-ils immédiats ?

Cela dépend bien évidemment du défaut identifié, de l’âge du sujet et de sa personnalité. Mais le fait de filmer régulièrement chaque joueur du CNE est vécu comme un challenge. Comme je le disais, on leur explique qu’on va les filmer à nouveau dans trois semaines par exemple et qu’il faut une évolution dans ce laps de temps. Si à un moment donné, ça n’évolue pas, c’est soit que la personne ne veut pas le faire, soit qu’elle rencontre un blocage, soit qu’elle n’a pas compris la consigne. On leur explique aussi que des grands champions comme Djokovic (modification au service), Federer (prise de balle plus précoce en retour et tamis agrandi pour son revers à une main) ou Nadal (service, revers, jeu vers l’avant) ont effectué des changements importants au cours de leur carrière. Après, on sait aussi que la compétition engendre parfois des retours en arrière, et qu’il faut régulièrement retravailler techniquement.

Chez les joueurs de très haut niveau, comment s’effectue ce travail ?

Il est forcément plus fin, on ne va pas tout révolutionner, mais la démarche demeure la même. Parfois, les entraîneurs qui passent leur vie avec leur athlète ont besoin d’un œil extérieur ou veulent vérifier un ressenti grâce aux images. Sur chaque aspect identifié, mon rôle est de réduire les choix possibles pour le coach et son joueur, sans rien imposer. Ensuite, à eux de décider.

Vos images servent-elle aussi sur l’aspect tactique ?

Oui, il s’agit de la deuxième partie de l’analyse. Dans ce cadre, je récupère des images de match, je me déplace également sur des tournois ou j’équipe les entraîneurs avec des caméras. Toutes ces images vont nourrir une plateforme de la DTN partagée avec le coach et le joueur, sur laquelle on trouve des images techniques ou tactiques, parfois enrichies – c’est-à-dire avec des images clés et des commentaires –, consacrées à chaque joueur. Une sorte de petite bibliothèque numérique personnalisée. Il y a peu, nous avons organisé un match d’entraînement entre deux jeunes du CNE. Nous nous sommes rendu compte que l’un d’eux avait tendance à reculer quoi qu’il arrive : après son retour, sur chaque reprise d’appui dans l’échange, même après une bonne frappe qui lui donnait l’avantage. Ce sont des réflexes contre lesquels il faut lutter, donc un aspect qu’on ne règle pas en une séance. Selon nous, technique et tactique vont de pair, car plus on possède une palette technique large, mieux on peut adopter une tactique susceptible de gêner l’adversaire, de le contrarier. Par ailleurs, toutes ces séances et analyses ont permis de mettre en évidence une lacune récurrente dans notre formation, aussi bien chez les garçons que chez les filles, que je qualifierais “d’organisation tardive”. En clair, leur but est simplement d’être à l’heure sur la balle pour renvoyer cette dernière, alors qu’il faut gagner du temps pour agir sur la balle, “prendre du temps” à son adversaire afin de lui imposer ce que j’ai envie de produire. Cela change toutes les intentions et constitue la différence entre de très bons joueurs et les champions.

Aux images, ajoutez-vous des données, de la data ?

Effectivement, un deuxième prestataire extérieur, Philip Mauerhofer, m’accompagne dans cet aspect tout aussi important. On sait par exemple que dans un match, 50% des points se finissent sur des positions neutres, ce qui signifie que personne n’a pris l’avantage. Il s’agit donc de ne pas commettre la faute avant son adversaire. Nous avons aussi établi qu’en position d’attaque, on a 70% de chances de gagner le point. A contrario, en position de défense, même Djokovic, le meilleur défenseur du monde, quand il est dans cette position, n’a que 30% de chances de gagner l’échange. Plus que jamais, le tennis moderne est un jeu de gagne terrain. Prendre le jeu à son compte ne se fait pas du jour au lendemain mais il s’agit d’une attitude importante vers laquelle nos joueurs doivent tendre.

Propos recueillis par B. Blanchet

Un parcours aussi atypique que complet

« Ancienne 2/6, j’ai fait un cursus universitaire en fac de Sport (Deug, licence, maîtrise et DEA) puis, m’intéressant au mouvement, une thèse en biomécanique sportive à l’Université de Poitiers, raconte Annie Riquet. J’ai ensuite été enseignante-chercheuse au laboratoire de physiologie et biomécanique de l’INSEP pendant cinq ans, durant lesquels j’ai collaboré avec le Pôle France de tennis, avant de rejoindre la Team Lagardère. Après six années comme prestataire de services dans l'évaluation de la performance, j’ai passé mon professorat de sport. Depuis 2017, je suis cadre d’État du ministère des Sports mise à la disposition de la FFT. »